近日,华中科技大学yl23411永利集团官网刘钢教授团队联合南京师范大学食品科学与制药工程学院黄丽萍特聘教授、李亚楠研究员团队在超高灵敏生物传感检测技术研发领域取得两项重要进展。相关成果接连发表于国际顶级期刊《Nano Letters》和《Biosensors and Bioelectronics》上。这些研究聚焦于解决生物医药研发和临床诊断中的关键检测灵敏度瓶颈,开发了基于零损耗半导体材料的高通量高灵敏超表面等离子共振生物传感芯片,为精准医疗与药物研发带来革新性进展。

突破一:开发零损耗半导体增强超灵敏生物传感器,助力抗体药物偶联物(ADC)高亲和力精准评估。

2025年7月2日,团队在生物传感领域取得创新突破:零损耗半导体材料赋能超灵敏检测,研究成果以“Zero-loss semiconductor material-enhanced ultrasensitive metasurface biosensor for ultrahigh-affinity assessment of antibody-drug conjugates”为题,发表于中科院一区、传感领域TOP期刊《Biosensors and Bioelectronics》。华中科技大学yl23411永利集团官网博士生陈友倩为论文第一作者,黄丽萍、李亚楠和刘钢教授为论文共同通讯作者。

抗体药物偶联物(ADC)作为癌症靶向治疗的核心技术,其疗效高度依赖抗体与肿瘤靶点的高亲和力结合。然而,传统表面等离子体共振(SPR)技术在检测ADC高亲和力相互作用时存在灵敏度不足、信号衰减等问题,严重制约了ADC药物的研发与质量控制。

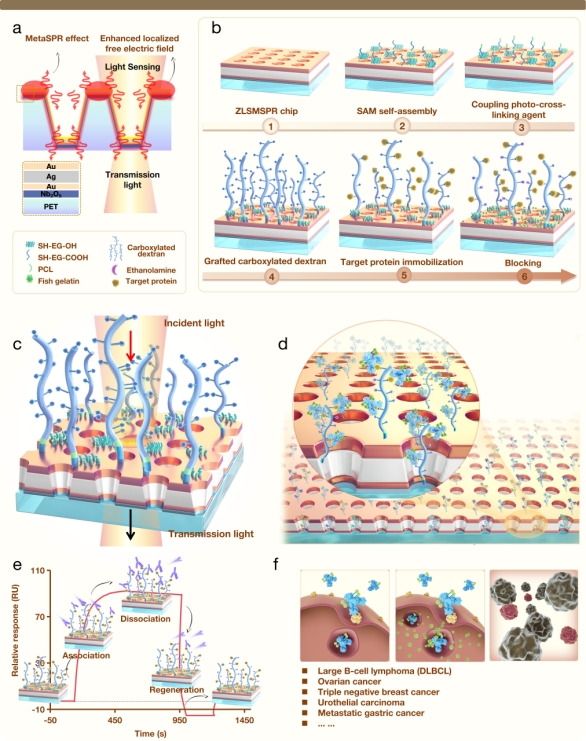

研究团队首次将零损耗半导体材料Nb2O5与超表面等离子体共振(MetaSPR)技术结合,开发出ZLSMSPR芯片传感器。该传感器利用Nb2O5的零消光系数特性,显著降低光损耗,将局部SPR效应放大30倍,实现了对分子相互作用的超高灵敏度检测(检测限低至0.018 μg/mL)。 团队还通过卡宾光交联技术在传感器表面构建高密度羧基化葡聚糖层,开发出ZLSMSPR-CDH生物传感器,不仅提升了蛋白固定化能力,还保持了生物分子的活性(图1)。这一创新设计使传感器能够实时、无标记地监测ADC与肿瘤靶点的亲和力变化,为ADC药物开发提供了精准、高效的评估工具。

图1基于ZLSMSPR-CDH生物传感器的生物制药评价平台。(a)ZLSMSPR芯片中的自由电场示意图。(b)ZLSMSPR-CDH生物传感器的制备过程。(c)ZLSMSPR传感器,具有用于蛋白质捕获的3D羧化葡聚糖层。(d)蛋白质固定化ZLSMSPR-CDH生物传感器的示意图。(e)ZLSMSPR平台用于分子相互作用动力学的亲和力检测过程。(f)ZLSMSPR-CDH生物传感器在ADC质量控制中的研究意义。

突破二:双金纳米粒子增强超表面等离子体共振技术 (Bi-MSPR) —— 疾病标志物的超灵敏快速检测

2025年1月25日,团队创新性开发出双金颗粒增强超表面等离子共振技术,研究成果以“Metasurface Plasmon Resonance Biosensor Enhanced with Dual Gold Nanoparticles for the Ultrasensitive Quantitative Detection of C‐Reactive Protein”为题,发表于TOP期刊《Nano Letters》。华中科技大学yl23411永利集团官网博士生陈友倩、杨义慧、硕士生周翰霖为共同第一作者,黄丽萍特聘教授为论文通讯作者,刘钢教授为署名作者。

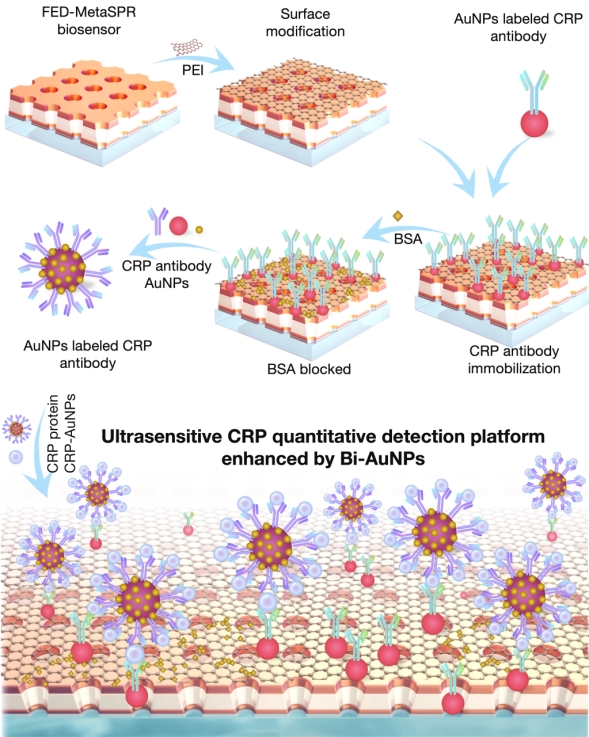

C-反应蛋白(CRP)是炎症反应的关键生物标志物,其快速、超灵敏检测对感染性疾病、心血管疾病等的早期诊断和监测具有重要意义。研究团队开发了双金纳米粒子(Bi-AuNPs)增强的超表面等离子体共振生物传感器(Bi-MSPR),通过底部AuNPs与纳米杯阵列耦合增强局域电场,顶部AuNPs增大免疫复合物光学截面的双重放大机制,实现了CRP的超灵敏检测(检测限低至0.04 ng/mL)(图2)。这项技术为炎症性疾病的早期诊断提供了快速、高效的解决方案,能够实现早期疾病诊断和实时病情监测。此外,该芯片还可应用于其他疾病标志物的检测,如肿瘤标志物、心血管疾病标志物等,为临床诊断和治疗提供重要依据。

图2. MetaSPR表面修饰和Bi-MSPR系统形成示意图。

相关研究成果得到了广州市国家实验室重大项目(GZNL2023A03006)、湖北省重点项目(JD)(2023BAA011)、中央高校基本科研业务费专项资金(YCJJ20251406)、国家自然科学基金(32471472)、江苏省农业科技自主创新基金项目(CX(24)1020)和江苏省合成生物学基础研究中心BK20233003号资助。此外,量准公司研发的WeSPR系列分子检测仪器为本研究提供了重要的技术支撑。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.bios.2025.117740

原文链接:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c06049